|

|

|||

|

CONDENSATORI |

|||

|

|||

|

Nella sua espressione teorica elementare, il

condensatore si esprime attraverso due piastre metalliche, affacciate

tra loro, che prendono il nome di "armature" e che sono

separate da un isolante denominato "dielettrico".

Generalmente, il dielettrico è rappresentato da elementi assolutamente

non conduttori di elettricità come l'aria, la mica, la ceramica, la

paraffina e l'olio e da altri . In ogni caso, a seconda della natura

del dielettrico, i condensatori assumono una particolare denominazione.

Esistono pertanto condensatori ad aria, a mica, ceramici, a carta

paraffinata, ad olio ed altri ancora.

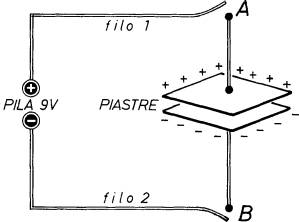

Fig. 1 - La piastra 1 del condensatore, denominata "armatura", si carica di elettricità positiva perché è stata collegata con il morsetto positivo della pila. Viceversa, la piastra 2 si carica di elettricità di segno negativo. La carica si svolge nel periodo di tempo che intercorre dal momento del collegamento e fino a quando la differenza di potenziale, tra le armature del condensatore, non ha raggiunto il valore di 9 V, che è quello della tensione della pila.

Fig. 2

- Quando si disinseriscono i due fili conduttori dai punti A e B, la

differenza di potenziale di 9 V, acquisita dalla carica del

condensatore, si mantiene per un certo tempo. Ma poi si esaurisce

lentamente, fino ad annullarsi del tutto, a causa delle perdite del

componente. Lo schema riportato in figura 2 interpreta il fenomeno della conservazione, temporanea, della carica da parte del condensatore, dopo che il filo 1 ed il filo 2 sono stati staccati dai punti A e B. L'annullamento della carica avviene per effetto delle cosiddette perdite elettriche. In generale, ogni corpo conduttore può essere sempre considerato come l'armature di un condensatore, di cui l'altra armatura è rappresentata dal suolo, o dalle pareti di una stanza o, più comunemente, da tutti gli altri corpi conduttori circostanti, appoggiati o collegati a terra. Così, ad esempio, la carrozzeria di un automezzo costituisce una delle due armature di un condensatore, il cui dielettrico si identifica nei pneumatici del veicolo e l'altra armatura nel terreno. Quando l'autista esce dall'abitacolo, pone i piedi a terra e tocca con le mani le parti metalliche dell'autoveicolo, stabilisce un cortocircuito fra le due armature le quali, se sono state caricate dallo strofinio della carrozzeria con l'aria secca, durante il viaggio, provocano una scossa elettrica, certamente non pericolosa, ma assai fastidiosa, che molti autisti evitano facendo strisciare, lungo il manto stradale, un conduttore penzolante nella parte posteriore del mezzo. La quantità di cariche elettriche, rispettivamente positive e negative, che si trovano separate tra loro sull'una e sull'altra armatura, costituiscono la "carica elettrica del condensatore".

|

|

||

|

|

|||