|

|

|||

|

RETE TELEFONICA - 4 |

|||

|

|||

|

|

|||

|

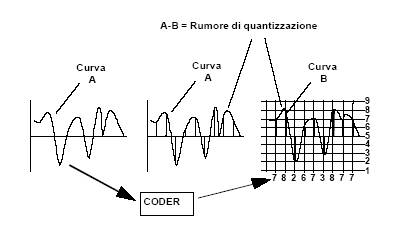

La codifica PCM La tecnica di codifica della voce di uso generalizzato nella rete telefonica pubblica è chiamata Pulse Code Modulation (PCM) e opera come segue (Figura 6):

Il teorema del campionamento ci assicura che, per ricostruire la nostra curva, si deve usare un intervallo ∆t pari alla metà del periodo corrispondente alla massima frequenza che si vuole riprodurre. In altre parole, se vogliamo riprodurre tutte le frequenze fino a fmax dobbiamo campionare con una frequenza 2×fmax.

Figura 6 - Codifica PCM In telefonia si è visto che la frequenza massima è 3,4 kHz che, arrotondata per eccesso a 4 kHz, prescrive una frequenza di campionamento di 8 kHz, corrispondente a ∆t = 125 ìs. La seconda operazione, ossia la sostituzione di un’ampiezza d’impulso con un numero, introduce un errore dovuto al fatto che un numero di n bit può rappresentare al massimo 2n valori distinti (corrispondenti ad altrettanti livelli dell’impulso). Quando l’impulso assume un valore intermedio fra due livelli viene approssimato con uno di essi e viene così alterato. Il treno di impulsi alterati produrrà, in fase di ricostruzione del segnale, una forma d’onda curva B) diversa da quella originale. La differenza fra le due curve equivale a un disturbo chiamato rumore di quantizzazione. Nell’esempio della figura si hanno 9 livelli possibili. Il codec produce dalla curva originale una sequenza (7,8,2,6,…) di numeri compresi fra 1 e 9 che costituisce il flusso numerico di uscita. Nella realtà ogni campione di voce è rappresentato con 8 bit (ottetto), che permette 256 livelli distinti. Di conseguenza il flusso numerico è di 8×103 [s-1]×8 [bit] = 64 kbit/s. La rete di trasporto telefonica è pertanto basata su canali da 64 kbit/s, come si era già indicato in Figura 5. |

|

||

|

|

|||

|

|

|||